新闻资讯 NEWS INFORMATION

企业新闻 行业资讯电话:025-58201633

Email:wufuhaojie@njssdhb.com

地址:南京市江北新区江淼路88号腾飞大厦C座19F

山东大学:建立用于去除微量有机污染物的Cr(III)/PI高级氧化工艺——Cr(III)络合作用的正面效应

2025/10/21图片摘要

成果简介

近日,山东大学环境科学与工程学院高明明团队在环境领域著名学术期刊《Journal of Hazardous Materials》上发表了题为“Establishing a chromium/periodate advanced oxidation process for trace organic contaminants removal: The positive effect of Cr(III) complexation”的论文。该研究构建了一种具有高效选择性的高级氧化工艺,利用废水中残余Cr(III)活化高碘酸盐(PI)(Cr(III)/PI体系)实现水溶液中微量有机污染物(TrOCs)的快速去除。研究发现,低浓度Cr(III)不仅能够通过络合作用高效活化PI,还能显著提升TrOCs降解的效率与选择性,其作用力主要来源于Cr与降解目标物、PI间的氢键和范德华力。这项研究首次强调了Cr(III)络合对催化反应的正面效应,并在实际废水中展现出良好的应用潜力,为“以废治废”提供了创新思路。

图文导读

Cr(III)/PI体系中低浓度TC的降解情况

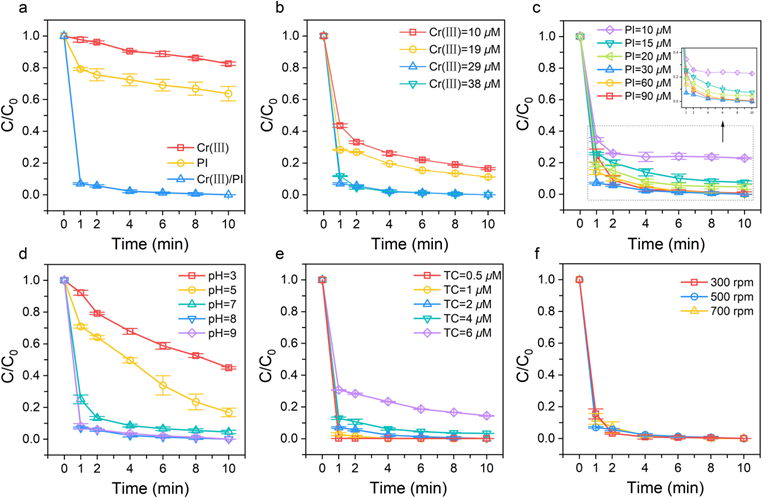

图1. Cr(III)/PI体系中TC去除性能及影响因素

考虑到中国工业废水中总Cr和Cr(VI)的最高排放浓度分别为1.5 mg/L和0.5 mg/L,我们评估了在Cr(III)浓度低于29 μM(即1.5 mg/L)条件下激活PI的可行性。在含29 μM Cr(III)和30 μM PI的Cr(III)/PI体系中,2 μM TC能够在8分钟内被快速且完全降解(图1a)。当Cr(III)/PI体系中Cr(III)和PI浓度分别降低时(图1b、1c),TC去除率下降,但即使Cr(III)或PI浓度降至10 μM,仍可在10分钟内实现约80%的TC去除率。pH优化结果显示,TC去除在中性条件下(pH 7–8)显著加快,因此Cr(III)/PI体系在pH 8下的优异性能尤其适合工业废水深度处理。TC降解速率随浓度降低而提高,显示出该体系在低浓度TC去除方面的明显优势。通过改变转速分析低浓度TC的去除效果,发现TC去除率随转速改变影响不大,即传质对TC去除的影响相对较小(图 1f)。这些现象表明,Cr(III)/PI体系在TrOCs降解中具有显著优势。

活性物质与产物分析

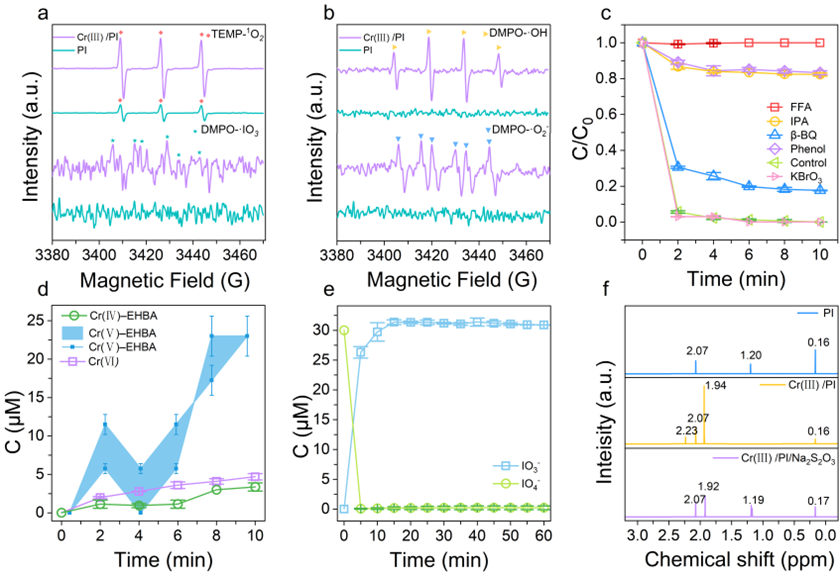

图 2. (a) (b) 主要活性物质的检测;(c) 猝灭实验;(d) Cr(IV)、Cr(V)和Cr(VI)的浓度变化;(e) IO4–和IO3–的浓度变化;(f) 1H NMR谱

在Cr(III)/PI系统中存在1O2、?IO3、?OH和?O2?等活性物质(图2a和2b)。通过猝灭实验研究了活性物质对TC降解的相对贡献(图2c),得出1O2是TC去除的主要活性物质。对Cr(III)/PI体系的反应产物进行分析观察到,Cr(III)主要被氧化为Cr(V)(图2d)。同时,Cr(VI)的浓度略有增加,但在反应10分钟后仅为4.7 μM(0.24 mg/L),远低于Cr(VI)允许的最大浓度水平(0.5 mg/L)。与此同时,几乎所有的IO4?迅速被还原为IO3?(图2e)。Cr(V)是不稳定的,在Cr(III)内壳层会发生歧化反应,生成1O2和?O2?。因此,Cr(V)浓度出现了明显的波动,然而Cr(VI)并未积累,相反,Cr(V)浓度在4分钟后有所上升,可能的原因是Cr(VI)与生成的H2O2之间的氧化还原反应。基于上述分析和先前的研究,可以推测由于这些复杂的氧化还原反应,Cr(III)/PI体系可能会在长时间内保持热力学非平衡状态。

相互作用与反应路径

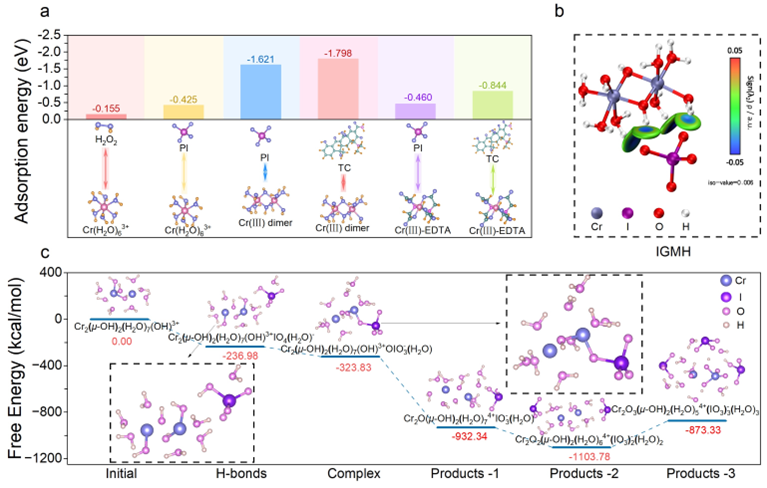

图3. (a) 不同体系的吸附能;(b) IGMH;(c) Cr(III)/PI体系的相对自由能分布及反应路径

值得注意的是,Cr(III)与PI之间的氧化还原反应出乎意料地迅速。我们进一步探讨了Cr(III)与PI之间强相互作用的原因。

首先,利用1H NMR谱分析了Cr(III)/PI体系中氢键(H-bonds)的形成。其次,通过DFT计算得到了Cr(III)与PI之间的吸附能(图3a),进一步揭示了Cr(III)与PI的相互作用机制。在不同pH条件下,PI与[Cr2(μ-OH)2(H2O)6(OH)]3+(pH 7–9)的吸附能为?1.621 eV,而PI与Cr(H2O)63+(pH ≤ 4)的吸附能为?0.425 eV。进一步基于Hirshfeld分区的独立梯度模型(IGMH)计算(图3b)显示,氢键和范德华力是主要作用力。这些较高的吸附能和相互作用力表明,在近中性条件下,Cr(III)与PI具有强烈的络合趋势。

此外,通过DFT分析了Cr(III)与PI的反应路径(图3c)。结果显示[Cr2(μ-OH)2(H2O)6(OH)3+与IO4(H2O)–可自发生成氢键络合物[Cr2(μ-OH)2(H2O)7(OH)]3+·IO4(H2O)–(H-bonds),这一结果与实验中氢键的检测相吻合。随后,PI自发地与Cr(III)内壳层中的水分子发生交换(图3c)。在经历两次氧化还原反应后,Cr(V)络合物[Cr2O2(μ-OH)2(H2O)6]4+(IO3–)2(H2O)2的能量最低(?1103.78 kcal/mol),表明Cr(III)与PI之间具有强烈的氧化还原倾向,易生成Cr(V)。然而,进一步生成Cr(VI)络合物[Cr2O3(μ-OH)2(H2O)5]4+(IO3–)3(H2O)3所需的能量较高(?873.33 kcal/mol),这也解释了Cr(III)/PI体系中Cr(VI)累积较低的原因。

综上分析表明,强相互作用力最初在Cr(III)/PI体系中起到“触发”作用,使Cr(III)与PI络合;随后,生成的Cr(III)/PI络合物经历水分子交换和快速的内壳层氧化还原反应,从而沿着热力学最优反应路径进行。

Cr(III)与典型TrOCs的相互作用及降解性能

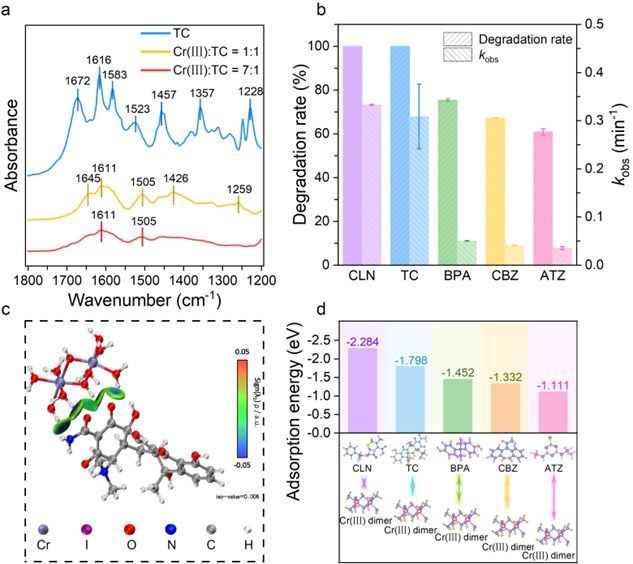

图4. (a) TC与Cr(III)/TC的FTIR光谱;(b) Cr(III)/PI 体系中CLN、TC、BPA、CBZ和ATZ的降解速率及拟一级速率常数(kobs);(c) [Cr2(μ-OH)2(H2O)7(OH)]3+与TC的IGMH;(d) [Cr2(μ-OH)2(H2O)7(OH)]3+与CLN、TC、BPA、CBZ、ATZ的吸附能

Cr(III)/PI体系对低浓度TC的去除表现出较高的选择性。为探究Cr(III)与TC的络合作用,采用FTIR光谱分析其相互作用。显然,在加入Cr(III)后特征峰发生了明显变化。这表明,Cr(III)与TC之间形成了氢键络合物。随后,1H NMR结果进一步证实了TC在络合后氢原子的化学环境发生了改变(图S9)。

通过理论计算评估了Cr(III)与TC之间的作用力。[Cr2(μ-OH)2(H2O)6(OH)]3+与TC的吸附能计算值为?1.798 eV(图4d),表明二者之间存在较强相互作用。基于IGMH的计算进一步揭示了Cr(III)与TC之间氢键和范德华力是主要作用力。这些较强的相互作用力是Cr(III)/PI体系在TC去除中表现出高选择性的主要原因。

为了进一步证明有机污染物的去除效率与其和Cr(III)相互作用力之间的关系,在相同初始浓度为2 μM的条件下,分别在Cr(III)/PI体系中考察了头孢氨苄(CLN)、双酚 A(BPA)、卡马西平(CBZ)和阿特拉津(ATZ)的降解(图4b)。同时,还分别计算了它们与[Cr2(μ-OH)2(H2O)6(OH)]3+的吸附能(图4d)。显然,它们的一级降解动力学参数与计算得到的吸附能呈正相关关系(图S13)。这表明,在污染物浓度较低的情况下,污染物与Cr(III)二聚体之间的相互作用力成为影响降解速率的关键因素。此外,吸附能的计算还为评估Cr(III)/PI体系的选择性提供了参考。

Cr(III)/PI体系在复杂水体中的性能评估

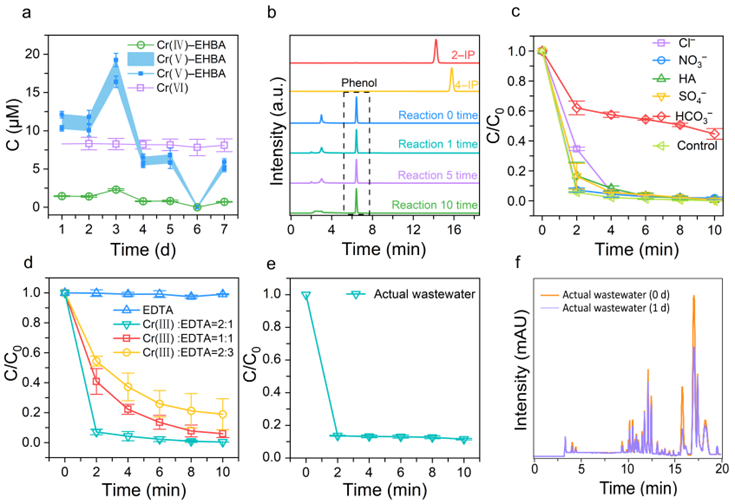

图5.(a) Cr(IV)、Cr(V)和Cr(VI) 的浓度;(b) HOI 物质的检测;(c) 阴离子(NO3–、SO42–、Cl–和HCO3–以及腐殖酸(HA)的影响;(d) EDTA对Cr(III)/PI 体系中 TC 去除的影响;(e) 实际废水中TC的降解;(f) Cr(III)/PI 体系中加入TC 1天后实际废水的MS光谱

我们在加入PI后连续7天监测了Cr(III)的价态变化(图5a)。结果显示Cr(IV/V)与Cr(III)之间发生了相互转化,而没有进一步被氧化为Cr(VI)。我们此前的研究指出,Cr与OH基团之间的可切换电子转移导致了Cr价态的持续转变。因此,我们在Cr(III)/PI体系中检测了吸附态?OH (?OHads)和表面态?OH (?OHsuf)(图S10)。通过分析检测排除了有毒碘物种的生成。同时共鉴定出TC的26种中间体,提出4条降解路径,并对降解产物进行了毒性检测。分析了阴离子以及有机配体(EDTA)共存物质影响,在干扰物质存在的情况下,仍然保持较高的降解效果。在实际废水中,Cr(III)/PI体系仍保持了较高的TC去除效率(图5e和S24)。与此同时,几乎所有共存有机污染物也被协同降解(图5f和S19-S23)。因此,Cr(III)/PI体系在实际环境中展现了作为废水深度处理技术的应用潜力。

总结与展望

本研究构建了以Cr(III)激活PI的高级氧化体系(Cr(III)/PI),在中性条件下实现了TrOCs的快速降解。实验与理论计算表明,1O2是主要活性物种,Cr(III)与PI通过氢键和范德华力形成络合物,促进了水交换和快速的内壳层氧化还原反应。Cr(III)与有机污染物的络合作用显著提高了该体系的选择性。毒性评估排除了Cr(VI)的累积风险,且体系对共存离子具有良好耐受性,并在实际废水中仍表现出高效的去除效果。本研究揭示了Cr(III)络合作用对催化性能的正面效应,为含铬废水的深度处理提供了一种简便可行的新思路。

电话

025-58201633

地址

南京市江北新区江淼路88号腾飞大厦C座19F

邮箱

wufuhaojie@njssdhb.com

微信扫一扫

关注顺水达公众号